Sale la domanda, cala l’offerta: tendenze e rischi della sharing mobility italiana

Tra i numeri e le tendenze contenuti nel 9° Rapporto nazionale sulla sharing mobility, presentato durante la Conferenza Nazionale, ci sono tutti i punti di forza e di debolezza non solo della mobilità condivisa, ma anche del trasporto pubblico italiano, soprattutto urbano. Un sistema che nel 2024 ha avuto 701 auto private ogni 1000 abitanti, rispetto ai 570 della media europea: per raggiungere importanti obiettivi di ecosostenibilità, deve cambiare rotta.

La domanda è solida e in crescita...

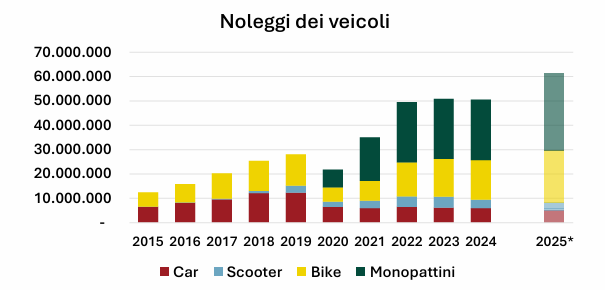

10 anni di osservazione dimostrano che la sharing mobility è ormai una realtà consolidata nelle abitudini degli italiani. I dati dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility evidenziano come dal 2015 al 2021 ci sia stato un rapido sviluppo nella domanda, seguito nel successivo triennio da un consolidamento attorno ai 50 milioni di noleggi. Le stime del primo quadrimestre del 2025 segnano un +20%, vicino alla soglia dei 60mln.

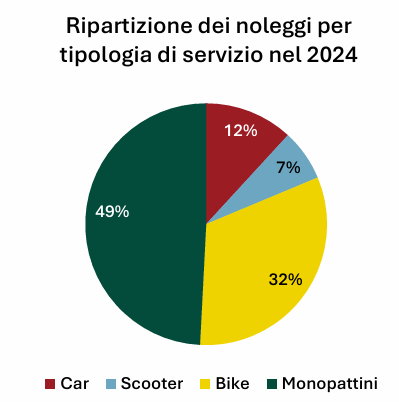

Analizzando i singoli comparti, la domanda si ripartisce con una forte spinta alla micromobilità, che rappresenta l’88% dei noleggi (49% monopattini, 32% biciclette, 7% scooter con un calo annuale del 23%), anche a causa della forte contrazione del car sharing, il primo servizio di sharing mobility arrivato in Italia che ora sta patendo costi operativi elevati: 12% del totale dei noleggi, per una flotta in calo (stimato un -17% nel 2025) ma sempre più elettrificata (34,8% più un 38% di veicoli ibridi).

Nonostante sia in riduzione il numero di servizi e di città in cui è presente, il monopattino traina il settore. Con i suoi 25 milioni di noleggi, rappresenta quasi la metà di tutto lo sharing e nelle previsioni per il 2025 dovrebbe tornare a salire (+27% previsto). Gode di buona salute anche il bike sharing, che aumenta il numeri di noleggi e di servizi con una flotta sempre più a prova di ambiente (+18% di bici elettriche) che permette percorrenze più lunghe. In contrazione la domanda di scooter sharing (-23% annuo) mentre registra un forte aumento il fenomeno dei viaggi casa-lavoro in car pooling, ossia la condivisione degli spostamenti con dei mezzi privati, che nel periodo Covid è stato fortemente penalizzato. Sono 388mila nel 2024, +580% rispetto al 2022: numeri tuttavia lontani da altri Paesi europei come la Francia (12,8 milioni).

Il tutto per alcuni dati aggregati che consolidano il ruolo della mobilità condivisa: dopo tre anni di poco al di sotto, nel 2025 si stima il superamento del muro dei 200 milioni di km percorsi, così come per il fatturato, che si attesta anch’esso su una cifra di poco superiore ai 200 milioni di Euro nel 2024, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.

...ma l’offerta è in diminuzione, soprattutto nelle piccole città

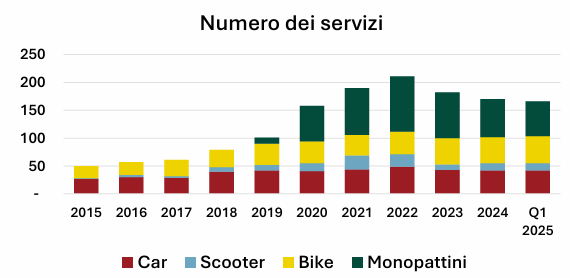

Se la domanda regge e dovrebbe aumentare nel 2025, l’offerta è in evidente diminuzione: è calato sia il numero degli operatori che dei veicoli. Il numero anche qui dal 2015 cresce fino al 2022, anno del picco con oltre 200 servizi, ma poi diminuisce costantemente fino ad inizio 2025 (166, -21%).

Diminuisce di conseguenza il numero di operatori di sharing, di veicoli complessivi (-19% dal 2022) e di città che hanno a disposizione almeno un servizio di sharing mobility. Tra il 2022 e il 2025, ben sedici capoluoghi di provincia hanno perso i servizi di sharing mobility. Ad oggi, il numero di cittadini italiani che ne possono usufruire sono circa 13 milioni, -7% dal 2022. Un calo che colpisce soprattutto i centri più piccoli per dimensione demografica e quelli con reddito medio-basso. Nel complesso la sharing mobility si concentra nella città maggiori: il 90% dei noleggi totali si concentra nelle prime 10 città italiane, la metà solo tra Roma e Milano.

Numeri che si spiegano con cambi di prospettiva negli investimenti e nei modelli di governance. Nel decennio 2014-2024, sostenuto dalle politiche europee di transizione energetica e decarbonizzazione, il venture capital ha destinato al comparto mobilità oltre 60 miliardi di dollari, con un picco di 13 miliardi nel biennio 2021-2022. Il settore si è così collocato stabilmente tra i cinque più finanziati a livello europeo. Nel 2024 gli investimenti in mobilità si sono ridotti a 6 miliardi (-30% su base annua). Fattori come l’aumento dei tassi di interesse e le tensioni geopolitiche hanno reso più oneroso il reperimento di capitale, orientando i fondi verso scelte più selettive e riducendo sensibilmente, nell’arco di due anni, il peso della micromobilità.

L’ingresso di operatori attratti da un contesto in forte crescita, sostenuto da ingenti capitali, è stato seguito da una altrettanto rapida uscita quando i livelli di utilizzo non hanno più garantito la copertura dei costi operativi. Il peggioramento degli equilibri economici di gestione, la minore disponibilità di capitali e politiche urbane più restrittive hanno spinto molti operatori a ridimensionarsi, concentrando le flotte nelle piazze più grandi e redditizie e riducendo così il numero complessivo di servizi.

Soffre l’intera mobilità urbana sostenibile

Non è solo la sharing mobility che non cresce in alcuni contesti. L’intera mobilità urbana sostenibile in Italia non avanza, e l’uso delle automobili di proprietà cresce. Il tasso di motorizzazione privata nel 2024 è di 701 veicoli ogni 1000 abitanti, in crescita rispetto al 2022 e ben sopra la media europea (570).

A cascata aumentano le percorrenze delle automobili private in città (+7,3% tra il 2019 e il 2024) e dei veicoli (+5%). In quattro anni la distribuzione degli spostamenti nelle città metropolitane è passata dal 54,7% al 59% per le auto, dal 15,7% al 12,6% per il TPL, dal 26,6% al 23,5% per la ciclo-pedonalità. Ulteriore conseguenza è il non abbattimento delle emissioni di CO2 per il settore dei trasporti: nel 2024 sono 110 milioni di tonnellate di CO2, il dato più alto negli ultimi 10 anni con un +2% sull’anno precedente.

Le città: Roma e Milano al top, crescono Bologna, Firenze e Brescia

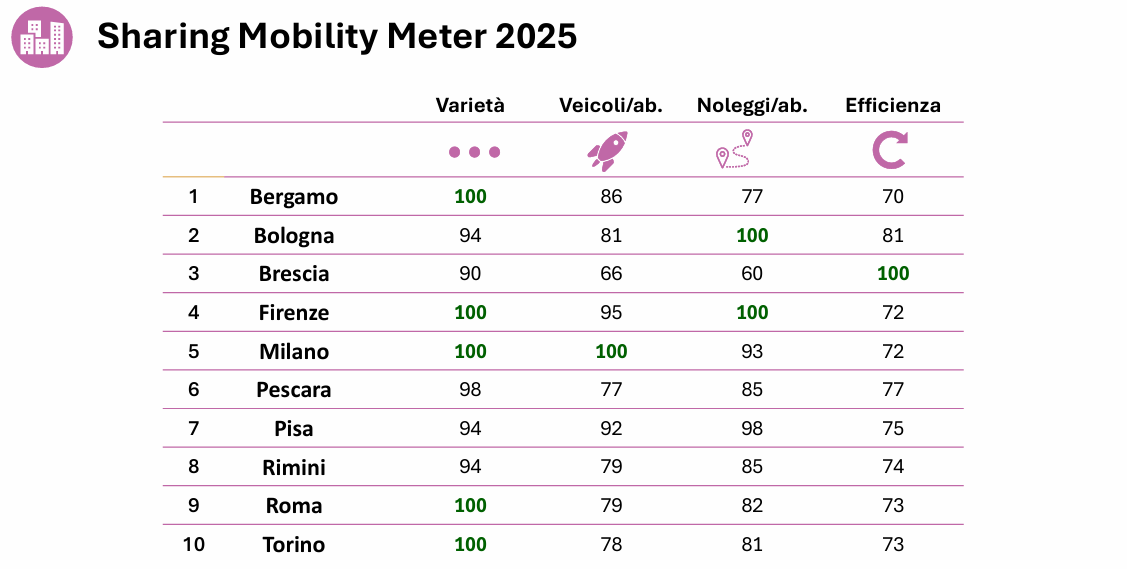

Novità nel Rapporto 2025 è lo Sharing Mobility Index che, per valutare le performance di sharing mobility nelle città italiane, tiene conto di quattro indicatori: varietà dei servizi disponibili (car, bike, scooter, monopattini), tasso di rotazione giornaliero dei veicoli, numero di veicoli e di noleggi per abitante.

Anche a causa della contrazione dei servizi già citata, sono solo 5 le città italiane che hanno tutti e 4 i servizi in sharing: Roma, Milano, Bergamo, Firenze e Torino. Roma è la prima città per numero di noleggi totali (13,2 milioni nel 2024), mentre Milano mantiene il primato di città con più veicoli per abitante. Firenze e Bologna sono le città cresciute di più nel 2024: in particolare quest’ultima, prima città in termini di noleggi per abitante, nonostante non siano presenti i monopattini; Brescia invece presenta il migliore tasso di rotazione dei veicoli.

Il punteggio complessivo posiziona Firenze al primo posto con 93 punti, seguita da Milano (92) e Bologna (90). Nel complesso, le grandi città garantiscono ampiezza e completezza dei servizi, ma centri di scala intermedia come Firenze, Bologna e Brescia mostrano una combinazione più equilibrata di copertura, intensità d’uso e governance, delineando modelli capaci di coniugare efficacia ed efficienza. Nessuna città del Sud Italia è presente in Top10.

Tra miti da sfatare e idee future

A 10 anni dall’arrivo della sharing mobility il Rapporto ha voluto evidenziare come i dati offrano spunti sui vantaggi socio-ambientali che offre, sfatando anche alcuni miti o pregiudizi. La mobilità condivisa non è pericolosa: infatti sono stati registrati in media 1 incidente ogni 300mila km con dati in forte contrazione su tutti i segmenti (-7% monopattini, -54% scooter, -67% bike sharing). Inoltra è sempre meno ingombrante e inquinante: negli ultimi anni si è alleggerita con la contrazione dell’offerta di car sharing e la spinta della flotta di monopattini e bici sempre più elettriche (94% dei veicoli in sharing sono a zero emissioni).

Come evidenziato dai dati e vedendo la situazione nel resto d’Europa, la sharing mobility italiana è a un bivio: senza interventi strutturali, rischia di diventare un servizio elitario e solo nelle metropoli, perdendo la sua funzione sociale ed ecologica.

Per questo, anche sulla base di esperienze recenti tra Roma, Milano e Bologna, sono diverse le strade da percorrere:

- Nuovi modelli di regolazione attraverso bandi che favoriscano player affidabili ed efficienti e che premino standard di servizio elevati: è il caso di Roma e Milano, che hanno aumentato copertura e numero di noleggi con un bando che, con regole più stringenti, ha diminuito il numero di operatori (da 16 a 6);

- L’integrazione con il trasporto pubblico. Il MIT ha destinato lo 0,3% del Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale alle Regioni, per l’integrazione fra sharing mobility e TPL. Le risorse sono state usate per sconti, voucher e abbonamenti integrati che hanno incoraggiato i cittadini a combinare trasporto pubblico e servizi in sharing, promuovendo l’intermodalità;

- Incentivi alla domanda ma anche sostegno all’offerta, soprattutto nelle città più piccole dove la sharing sta regredendo: in questo caso diventa fondamentale la creazione di infrastrutture digitali e fisiche, come per esempio le stazione ferroviarie che possono diventare hub intermodali della mobilità.

In Conclusione la sharing mobility in Italia si sta trasformando e sta diventando sempre più efficiente, ma il rischio è che possa rimanere un “privilegio” ad appannaggio solo delle grandi città e di fasce di reddito alte. Per abbattere il numero di auto private e avere una mobilità sempre più accessibile e sostenibile serve una strategia politica a tutti i livelli, fatta di incentivi a livello nazionale e di visione nelle singole realtà cittadine.